司法書士が扱う不動産登記。

登記と言われてもピンとこない方でも、「不動産の権利証」と聞けば何となくイメージがわくと思います。

登記の目的にもよりますが、登記申請後、権利証をお客様に無事お渡しするまでが、不動産登記における司法書士の役目です。

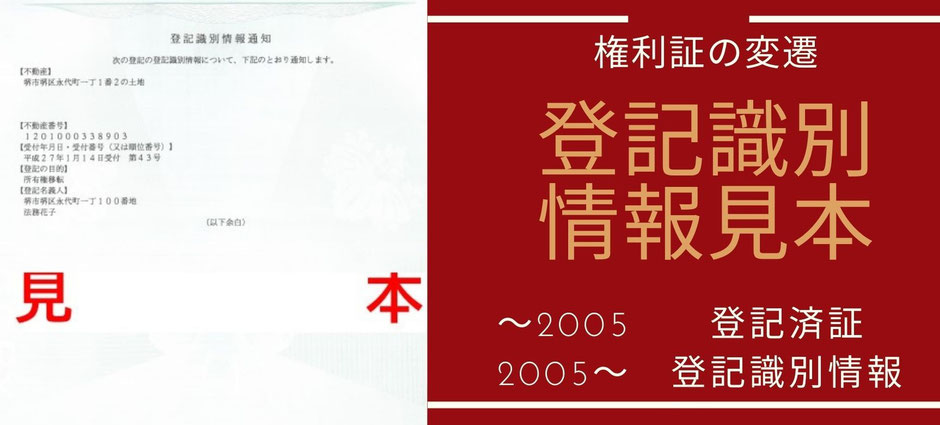

「不動産の権利証」は、この十年で劇的に変化しています。

どのように変わったのか、今はどうなっているのかを、今回の記事で画像も合わせてご紹介します。

まず、一般の方がイメージされる権利証のビジュアルは、こんな感じでしょうか。

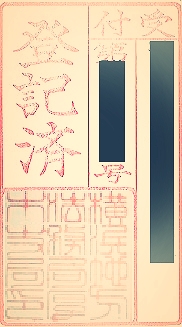

仰々しい雰囲気の表紙ですが、大事なのは中身。

「登記済」という赤いスタンプが押されている書面一式です。

下の画像がその「登記済印」で、黒塗りにしてある右側に登記日付・左側に「第●●号」と登記番号が黒いスタンプで押印されています。

四角い篆書風の部分は、どこの法務局の印であるかがわかるようになっています。

(これは横浜地方法務局の厚木支局です)

古いものですと「売買契約書」等に登記済印の押印があって、それが権利証になっていることもあります。

基本的には「登記申請書」の写しを法務局に提出して、そこに登記済印を押印して貰うので、書面のタイトルは「登記申請書」であることが多いと思います。

この登記済権利証、現在は制度が変わって、交付されていません。

勿論、今お手元にある登記済証は有効なものですが、2005年から登記済証に変わって、下記の「登記識別情報通知」が交付されるようになりました。

(登記済証から登記識別情報通知へは、法務局ごとに順次切替えていたので、横浜地方法務局以下では平成20年頃まで、登記済証が交付されていた地域もあります。)

登記識別情報通知は「登記識別情報」という、アルファベットと0から9までの数字、12ケタが記載された用紙です。

以前は「登記済証」原本を登記申請の際に提出する必要がありましたが、この制度は「12ケタ」を法務局に提供さえすれば、登記が可能になります。

この「登記識別情報通知」の用紙がなくても、12ケタさえ分かればそれで良いのです。

登記識別情報は、法務局がランダムに割り振っていて、目隠しシールで見えないようになっています。

緑色の部分が目隠しシールで、一度剥がすと貼り直すことができない仕様になっています。

シールがあると、つい剥がして見てみたくなるかもしれませんが・・・

剥がして12ケタの登記識別情報を見たからと言って、何の意味もありません。

それどころか、シールを剥がせば、誰でも12ケタを簡単に確認できてしまいます・・・

0から9までの数字+アルファベットの羅列、一瞬で暗記するのは大変ですが、盗み見られたら悪用される恐れも。

くれぐれも、興味本位でシールを剥がしたりしないで下さい!

登記が必要になった時に、司法書士が初めて開封するのがベストです。

さて、この目隠しシール・・・物凄く剥がしづらいと大不評です・笑

綺麗に剥がせず、アルファベットや数字が認識できないこともあります。

「アイロンを使うと剥がれる」と民事局が説明しているそうですが・・・

司法書士事務所でアイロンを常備しろと?

あまりに剥がれないので、平成21年10月に、剥がれやすく仕様変更されましたが、それでも失敗する事があります。

そこで、平成27年に折込方式という新しい仕様に再度変更されました。

折込方式はこんな感じです↓

下の部分を切り取って、めくると中の識別情報が確認できる方式になりました。

シール方式と違って、シールを綺麗に剥がさなければ…というプレッシャーもなく、快適です・笑

平成17年から10年で、これだけ変化しました。

不動産を管轄する法務局によって、登記済証から識別情報へ、シール方式から折り込み方式へ、変更日が異なるので、同時期の登記申請であっても、異なるものが交付されている可能性もあります。

(変更時期を具体的に知りたい等ありましたら、お問い合わせ下さい。)

現行は折り込み式の登記識別情報通知ですが、以前の登記済証やシール方式の識別情報が無効になるわけではありません。

新しいものが欲しい…と思っても、交付し直しや再発行はして貰えないものなので、お手元のものは大事に保管をお願い致します!

とても大事な書類ですが・・・

【死守しなくてもOK】権利証がなくなってしまったら の記事もよかったら参照下さい。

火事の中に取りに戻らなくても大丈夫です(笑)